利息や配当金から天引きされている税金っていくら?~逆算アプリつき~

≪メニュー≫

■恒川洋子のプロフィール

■税務顧問

■会社設立・起業支援

■スポット相談

■相続税申告

こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。

利息や配当金を受け取ったとき、実はあらかじめ税金が天引きされています。

そして、この天引きされる税金の金額は、受け取る人やその内容によって変わります。

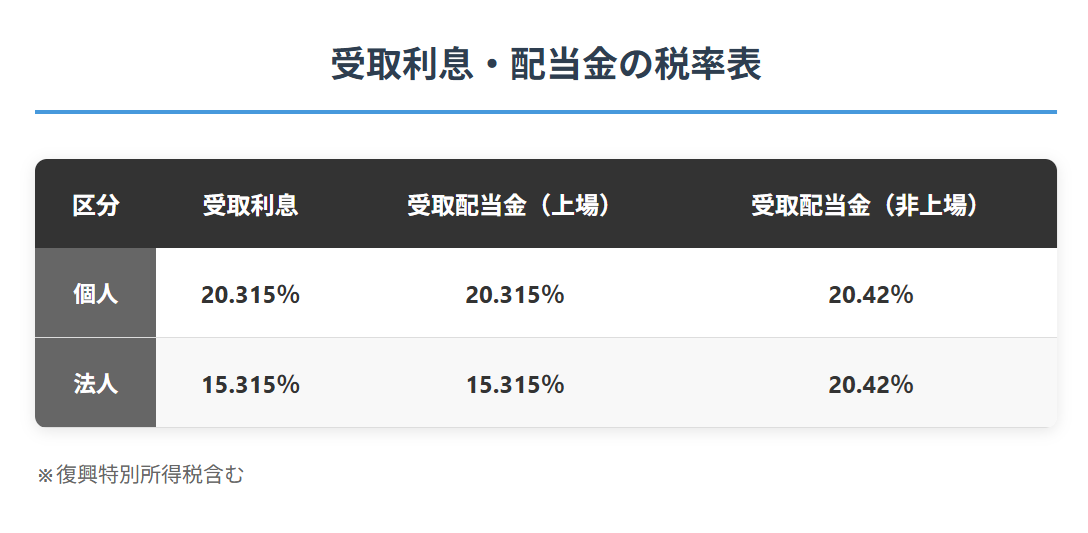

利息や配当金から天引きされる税率は?

利息や配当金から天引きされている税率を整理すると、次のとおり。

このように、

・個人か法人か?

・利息か配当か?

・配当なら上場かそうじゃないか?

によって税率が変わってきます。

受取利息

・個人:利息には20.315%(所得税・復興税15.315%+住民税5%)がかかる。

・法人:法人の場合、住民税はかからず、15.315%のみ。

受取配当金(上場)

・個人:20.315%(内訳は受取利息と同じく、所得税・復興税15.315%+住民税5%)がかかる。

・法人:受取利息と同様に、住民税はかからず、15.315%のみ。

受取配当金(非上場)

・個人:20.42%(所得税・復興税20.42%のみで住民税はなし)がかかる。

・法人:個人と同様に、20.42%がかかる。

入金額から逆算して天引き額を計算する方法

利息や配当金が入金されたとき、明細に「税金がいくら引かれたか」まで書かれている場合と、入金額しか分からない場合があります。

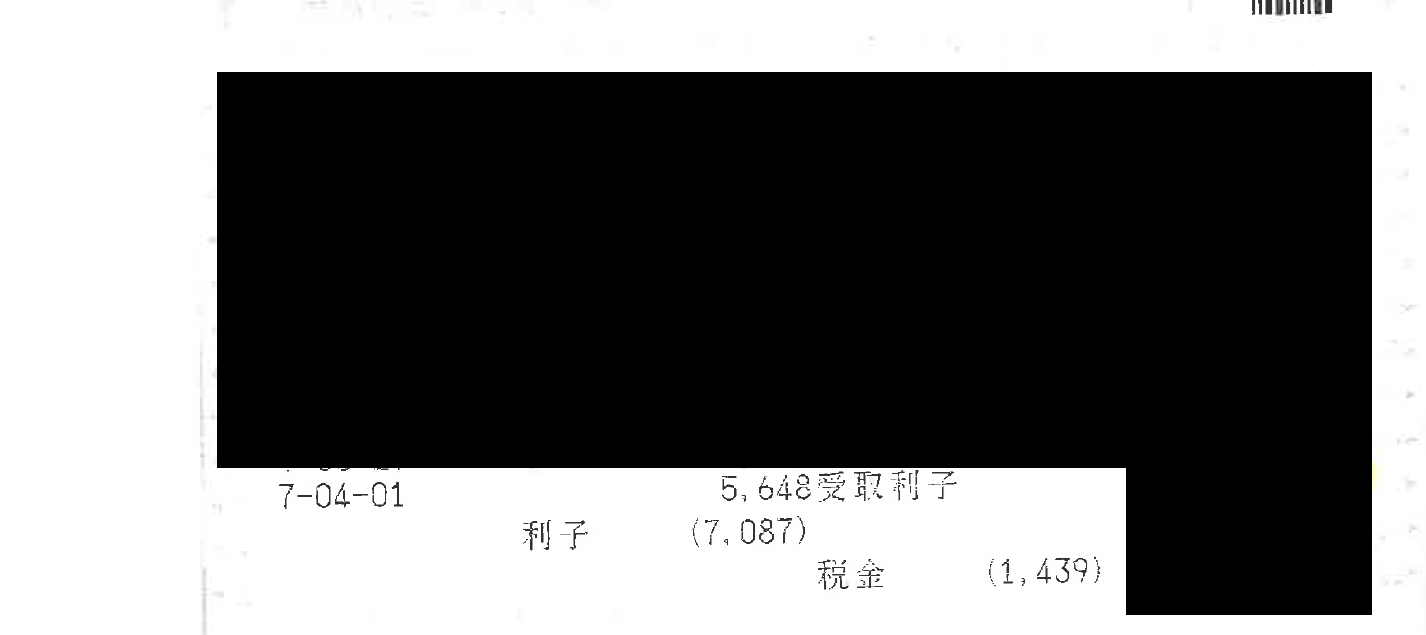

・例:ゆうちょ銀行の場合(税金がいくらひかれたかわかる)

↑このように、総額 7,087円 − 税金 1,439円 = 入金額 5,648円と内訳が分かるようになっています。

他、住信SBIネット銀行なんかだと、一旦総額が入金処理され、その後税金部分がひかれているので、内訳が分かるようになってます。

ただ、多くの銀行では入金額しか分かりません。

その場合は「逆算」することで、総額および天引き額が分かります。

例:法人の受取利息(税率15.315%)

入金額:10,000円

→ 10,000円÷(1-0.15315)=11,808円

総額:11,808円

源泉税:11,808円 × 15.315% = 1,808円

入金額:11,808円 − 1,808円 = 10,000円

となります。

ただ、こうした計算は正直ちょっと面倒、、ですよね。

そこで、入金額を入力するだけで「天引き前の総額」と「税額」を自動で算出できるアプリを作りました。

収益の種類を選択し、入金額を入力することで、利息や配当金の総額と天引きされた税金が算出されます。

※令和7年8月現在の状況に基づいていますが、利用は自己責任でお願いします。

仕訳は?

利息や配当金の仕訳なんですが、個人と法人で大きく違います。

個人の場合

個人の場合、利息は「利子所得」、配当は「配当所得」という区分に入り、「事業所得」とは別モノ扱いです。

なので、事業用口座に入金されても、事業所得に影響しないように、入金額をそのまま「事業主」勘定で処理します。

仕訳例:普通預金 / 事業主借 ○○円(入金額)

法人の場合

法人は個人のような所得区分はありません。

そして、天引きされた税金は「法人税の前払い」として扱われます。

仕訳としては下記のとおり。

例)入金額10,000円の受取利息(天引き前総額11,808円・源泉税1,808円)

普通預金 10,000円 / 受取利息 11,808円

租税公課※ 1,808円

※あるいは法人税等

このように、入金額ではなく総額11,808円で受取利息を立て、天引きされた税金は「租税公課(あるいは法人税等)」として処理します。

後で法人税の申告をするときに精算され、法人税額が減る、あるいは還付を受けられる仕組みです。

まとめ

・利息・配当金からは税金が天引きされている

・個人か法人か、上場か非上場かで税率が変わる

・内訳が分からないときは「逆算」すれば天引き額が分かる

・個人は入金額を「事業主借」で処理するだけでOK

・法人は逆算して天引き部分を「租税公課(あるいは法人税等)」で処理

ちょっと前までは、預金の利息なんて微々たるものでした。

数円、数十円、多くても数百円程度で、入金されていても気付かないレベルのことが多かったんですがーーー

今は気付くくらいの水準まで上がってきています。

喜ばしいことではあるんですが、法人の場合は処理を間違えたり、抜けてしまったりすると、その分だけ損をする金額も大きいということ。

気を付けて処理していきましょう。

【1日1新】

2025/8/21 ミスド ニューホームカットメープル