7月10日は何の日?—源泉所得税の納付日

≪メニュー≫

■恒川洋子のプロフィール

■税務顧問

■会社設立・起業支援

■スポット相談

■相続税申告

こんにちは、越谷市の税理士、恒川です。

給与や、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から天引きした所得税(=源泉所得税)は、原則、毎月納付する必要があります。

しかし、納期の特例を選択している場合には、7月と1月、年2回の納付でOKになります。

給与の支給人員が常時10人未満の事業者に限られますが、該当する事業者さんはほぼ皆さんこちら利用しています。

ただ、納付回数が減り便利ではあるものの、年2回というイレギュラーなものゆえ忘れてしまう人もチラホラ。

忘れずに納付しましょう。

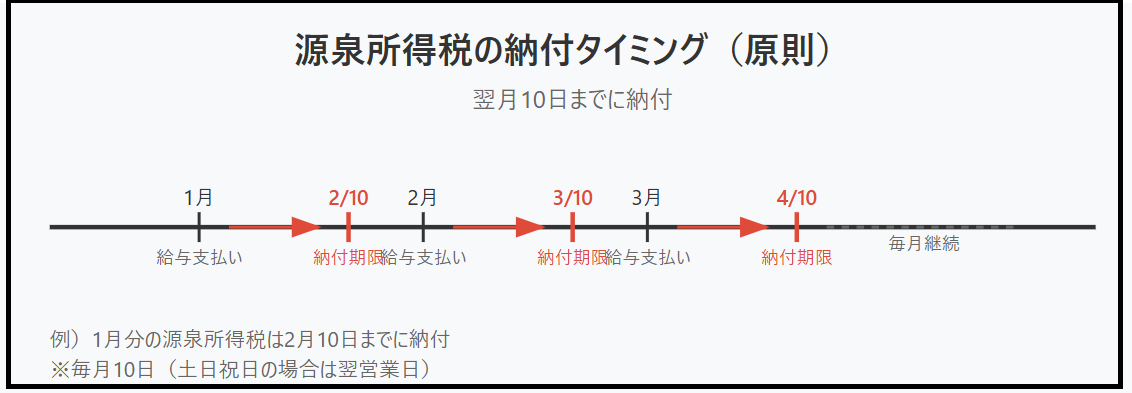

源泉所得税の納付のタイミングは?

原則(翌月10日)

源泉所得税は、原則、給与などを支払った月の翌月10日まで納める必要があります。

例えば、1月に支払った給与から天引きした所得税は、2月10日が納付期限ということです。

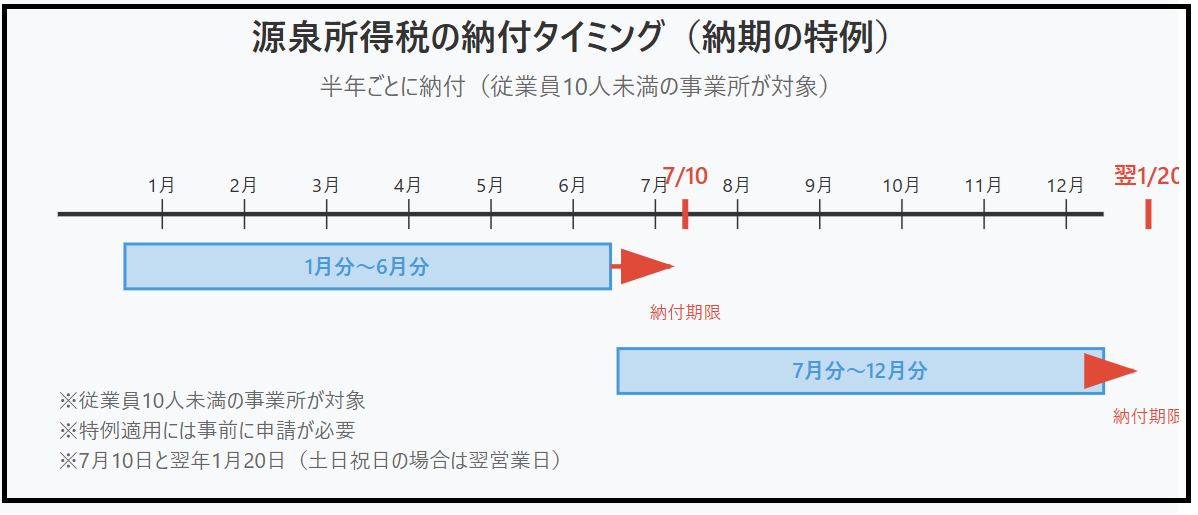

納期の特例(半年ごと)

原則は翌月10日なんですが、納期の特例の申請をすると、1月分~6月分は7月10日まで、7月分~12月分は1月20日まで、という年2回の納付でOKになります。

年12回の納付が申請ひとつで年2回になる、便利ですよね。

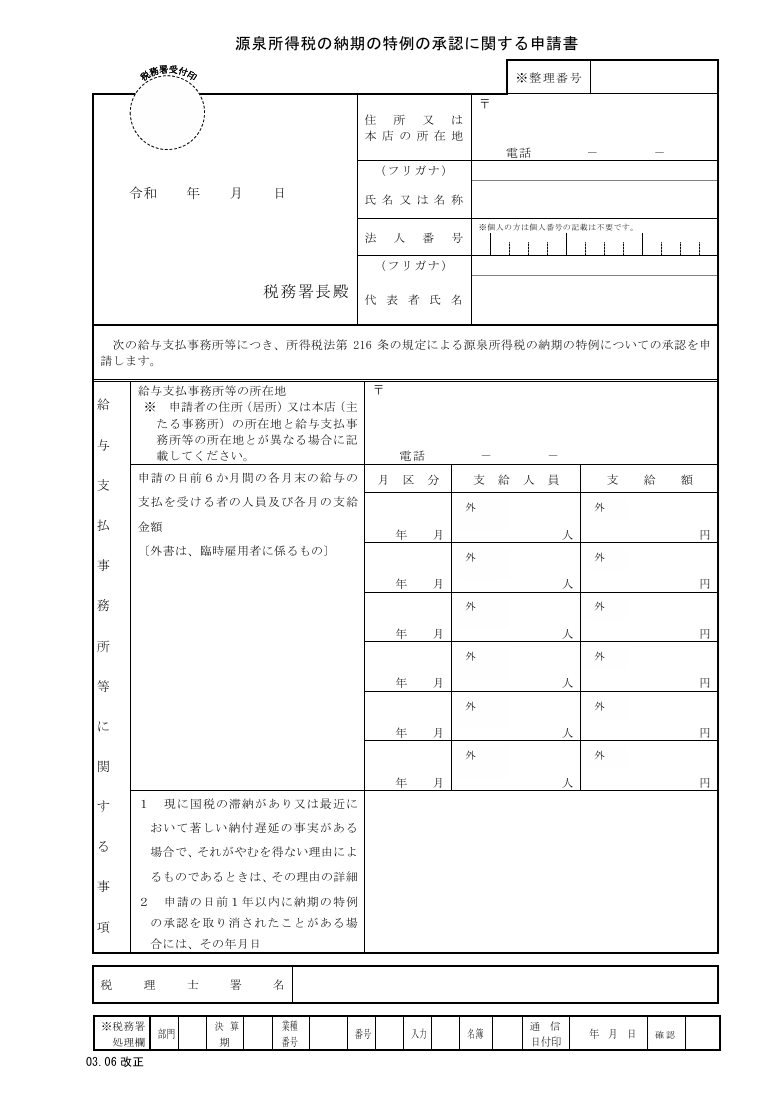

納期の特例を使うには?

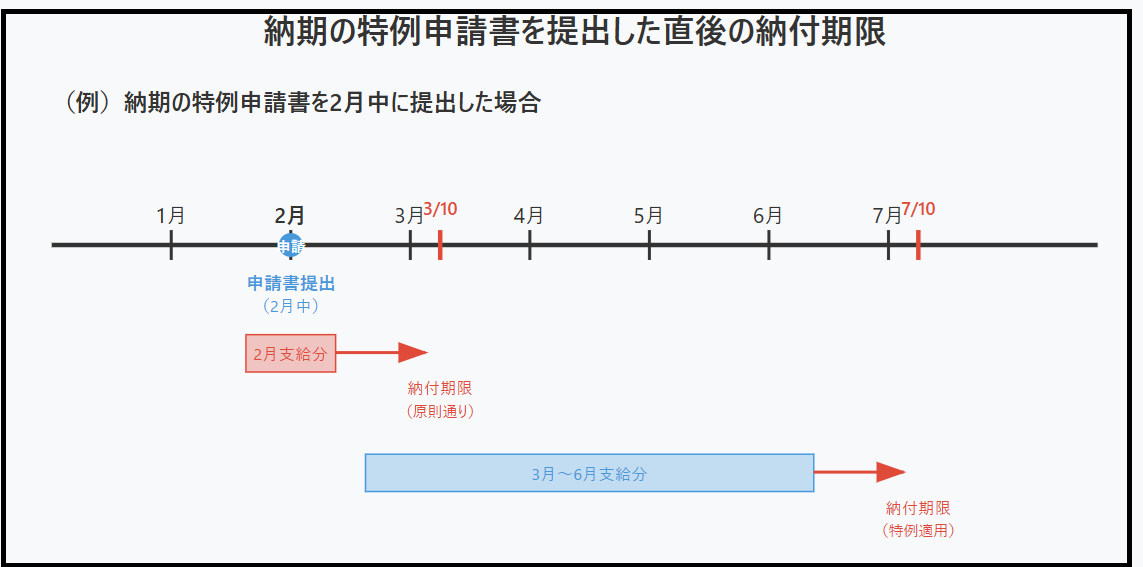

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、提出した月の翌月から適用されます。

一般的には、法人の設立届や個人の開業届なんかと一緒に提出してしまうことが多いですが、その場合に気を付けるべき点をひとつ。

それは、提出した月の「翌月」からしか適用されないということ。

ということは、法人設立初月に天引きした所得税については、どう頑張っても、原則通り翌月10日に納付する必要があります。

申請書を出したからOKってわけではありません。

ここ、見落としている方ちょこちょこ見かけます。

納期の特例は、申請書を出した「翌月」からしか適用されない。

覚えておきましょう。

忘れるとどうなる?

年12回の納付が年2回になるのは手間が減るので喜ばしいこと。

ただ、毎月のことじゃないだけに忘れてしまう人がいるのも事実。

その場合どうなるかというとーーー

「不納付加算税」と「延滞税」というふたつのペナルティが課せられてしまいます。

どちらも厄介ですがより厄介なのは「不納付加算税」。

たった1日遅れただけでも5%のペナルティがつきます。

一定金額以下は切り捨てられますし、救済措置もあるので絶対にかかるわけではありませんが、無駄にドキドキしないよう納付漏れにはくれぐれも気を付けましょう。

不納付加算税

不納付加算税は、源泉所得税の納付漏れがあった場合にだけ発生する税金です。

後述する延滞税は、法人税や所得税など他の税金の納付漏れについても同様に発生しますが、この不納付加算税は源泉所得税にしかかかりません。

税率は次の通り。

不納付加算税の税率

・税務署からの指摘後に納付した場合 → 10%

・税務署に指摘される前に自ら気付いて納付した場合 → 5%

仮に100万円の源泉所得税につき法定納期限を1日遅れて納付した場合、100万円×5%=5万円の不納付加算税がかかります。

たった1日の遅れで5万円です。

そしてこれは自ら気付いて納付した場合です。

仮に自分では納付漏れに気付かず税務署からの指摘により気付いてしまった場合、100万円×10%=10万円の不納付加算税がかります。

けっこうえげつない金額です。

ただし一定の要件に該当する場合には、不納付加算税を納付する必要はありません。

具体的には次の通り。

救済措置により不納付加算税を納めなくてもいい場合

・過去1年間で1回も納付遅れがない

and

・法廷納期限から1ヶ月以内に納付

つまり

・これまでまじめに納付をしていたけどたまたま今回だけ忘れてしまった

・忘れてはしまったけど1ヶ月という短期間で自ら気付いて納付した

という場合には大目にみますよ、ということです。

さらに端数処理の結果、払わなくていい場合もあります。

それは次の通り。

端数処理により不納付加算税を納めなくてもいい場合

・源泉所得税(本税)が1万円未満の場合

or

・不納付加算税が5千円未満の場合

例えば、

源泉所得税(本税)が9千円の場合は1万円未満なので不納付加算税はかかりません。

次に源泉所得税(本税)が9万円で自ら気付いて納付した場合、

9万円×5%=4,500円

不納付加算税5千円未満に該当するのでこちらもかかりません。

ということは自ら気付いて納付した場合には税率5%なので、源泉所得税(本税)が10万円未満であれば不納付加算税は必ず5千円未満となるので払わなくてもOKということです。

延滞税

延滞税は、源泉所得税だけでなくすべての国税につき納付漏れがあった場合にかかる税金です。

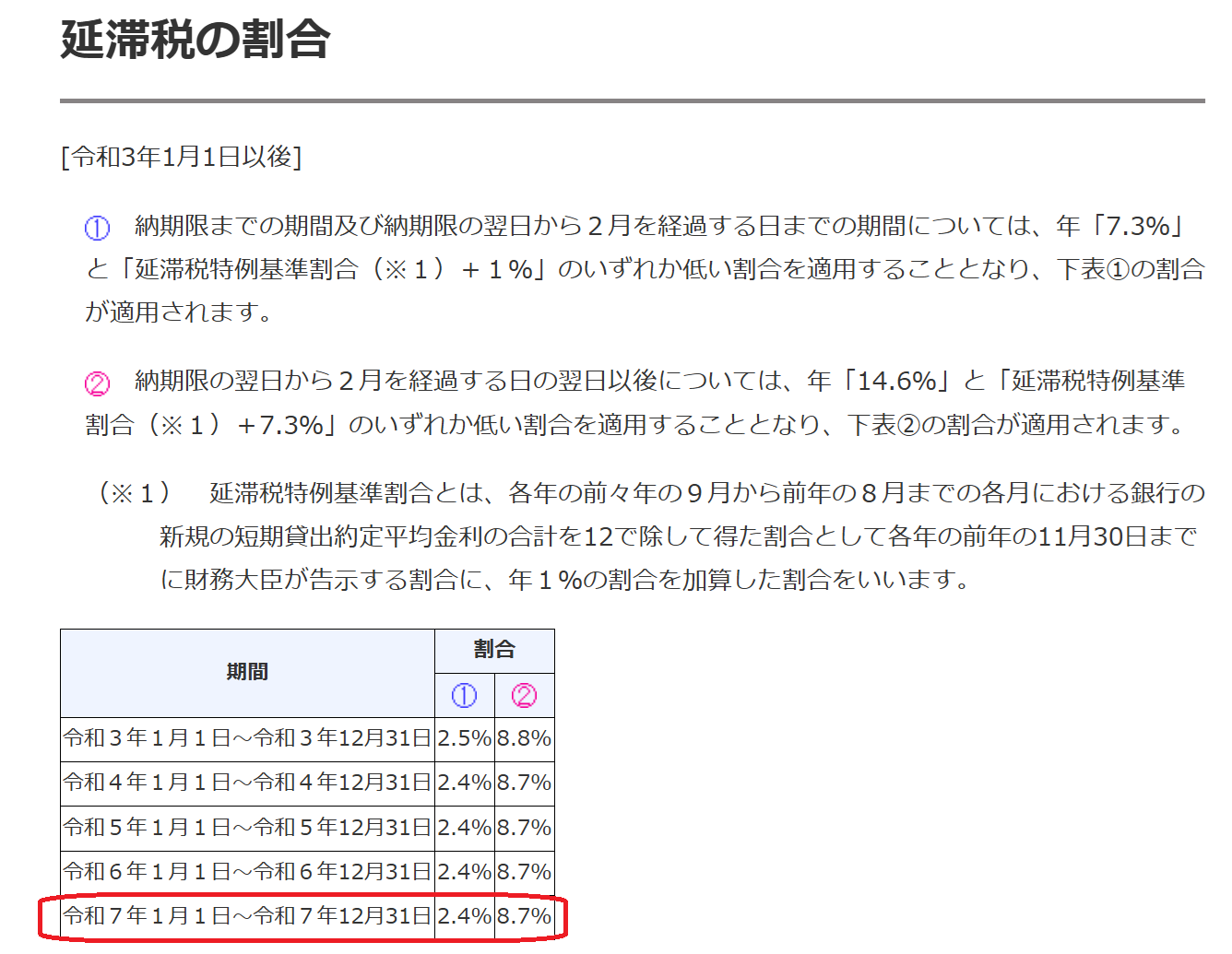

延滞税の税率は国税庁のHPに次のように記載されています。

年によって変動しますが令和7年は次の通りです。

延滞税の税率

・2ヶ月以内の期間分 → 2.4%

・2ヶ月超の期間分 → 8.7%

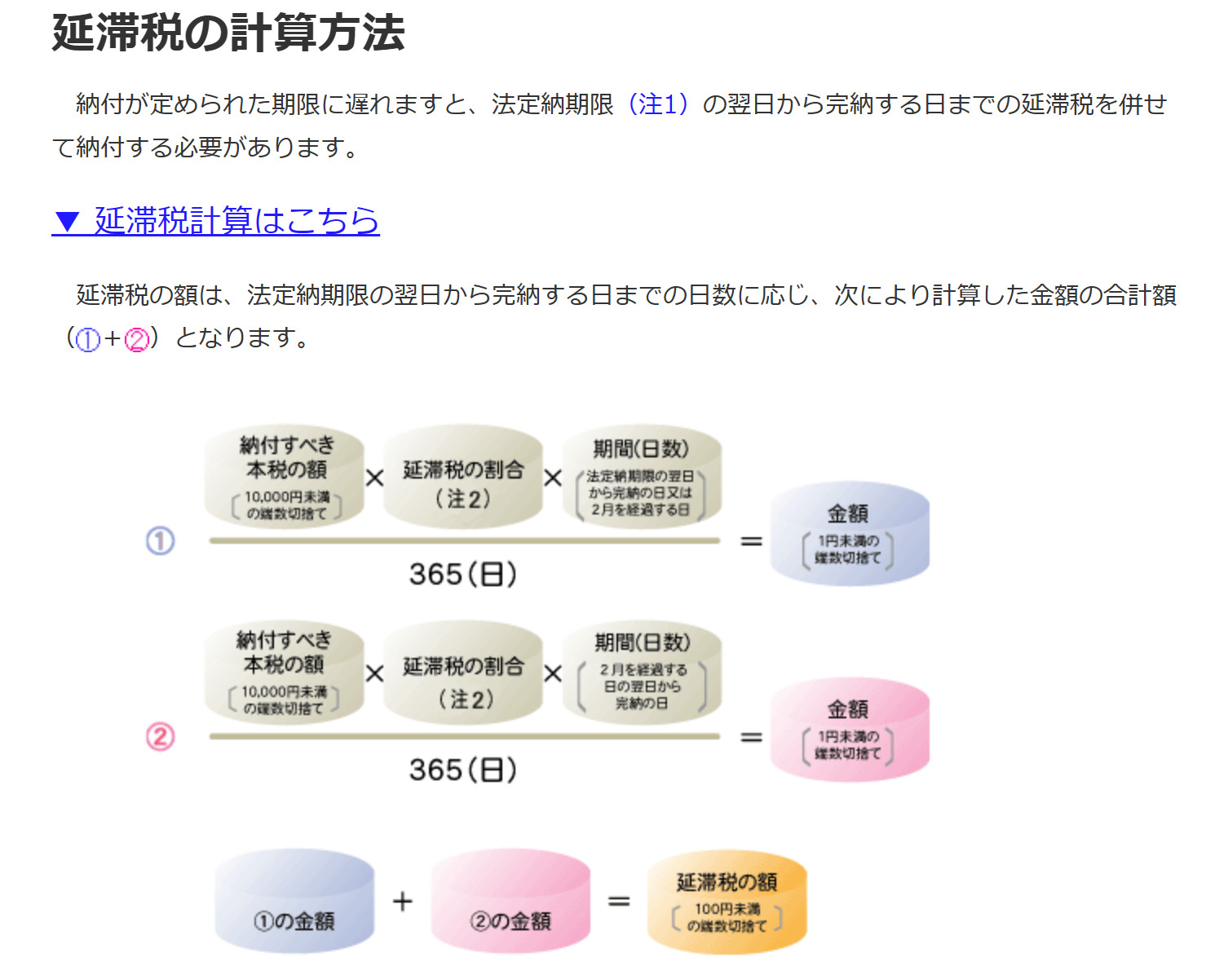

こちらは不納付加算税と違って日割り計算します。

具体的な計算方法はこちら。(国税庁HPより)

例えば

源泉所得税(本税)100万円・令和7年1月20日期限につき、3ヶ月遅れの令和7年4月20日に納付した場合、

上記計算に従うと11,200円の延滞税がつくことになります。

延滞税は日割りなので早く気付けばかからないことも多いです。

ただ、かかる場合には納付が1日遅れるごとにどんどんかさんでしまいますので、納付漏れに気付いた場合は1日も早く納付しましょう。

なお、不納付加算税同様、延滞税についても端数処理方法が決まっており、その計算結果によっては払わなくてもいい場合があります。

それは次の通りです。

端数処理により延滞税を納めなくてもいい場合

・源泉所得税(本税)が1万円未満の場合

or

・延滞税が千円未満の場合

不納付加算税は5千円未満の場合は払わなくてもよかったんですが、延滞税は千円未満です。

上限が違っていますのでお気を付けください。

まとめ

納期の特例はとっても便利な制度なんですが、忘れてしまうとペナルティが痛い。

7月10日、1月20日という納付日だけは意識して、漏れのないようにしましょう。

【1日1新】

2025/6/23 セブンイレブン埼玉県産狭山茶クリームもこ